李印功

编者按:铜川籍著名女作家东篱,是陕西省文化艺术百人作家之一,出版过五部长篇小说,她的作品以其对社会现实的深刻挖掘与呈现,以其凌厉激烈的风格受到陈忠实、贾平凹、李国平、冯积歧的肯定和赞赏。特别是她的以煤矿为题材的长篇小说《远去的矿区》获得普遍好评,著名出版人、作家沈伟东先生认为此小说具备了攀登文学高峰的潜质。

近两年来,东篱在完成长篇小说创作的同时,又连续推出三部剧本:话剧剧本《平凹与三毛》、《夜光杯》,电影剧本《月亮坡》,特别是《平凹与三毛》是一部深具文学价值和人文意义的剧本。《华文月刊》杂志指派常务副主编李印功,对东篱进行了专访,《华文月刊》独家披露剧本创作背后的故事。以下是专访全文。

李印功:东篱老师,2019年5月18日,我在陕西省图书馆和著名作家冯积岐老师与您同台品读您的长篇小说《远去的矿山》之前,还不认识您的时候,我就对您的创作成果尤其是创作经历感兴趣了。因为在我的心目中,您和陕西籍著名作家、著名编剧陈彦老师一样,身上不仅有丰富的文学创作才能,还有丰富的编剧才能。俩人有所不同的是,陈彦老师先编剧而后写小说,您是先写小说后而当编剧。在我的视野内,在陕西省,像您这样既会“推硙子”又会“推碾子”的女作家找不出来第二个。开个玩笑,可以说东篱就是“女版陈彦”。我想问的是,您“推硙子”推得好好的,怎么就突发奇想,又“推碾子”了?

东篱:李老师一上来就把我说成是“女版陈彥”,一下子就把我吓住了,实在不敢当。陈彥老师是刚刚获得矛盾文学奖的大作家,朋友圈里很多人都在读他的作品,我还没有顾上。我是一个极其普通的写作者,出几本书也算不上多大的成绩,得到几位大家的肯定和赞赏,我把它看作是他们对于文学的尊重和珍视,也是他们慈悲人格的体现和对一个基层作者的鼓励。

李印功:您毕竟首先是一个作家,是“推硙子”的,那就先说说“推硙子”的事吧。

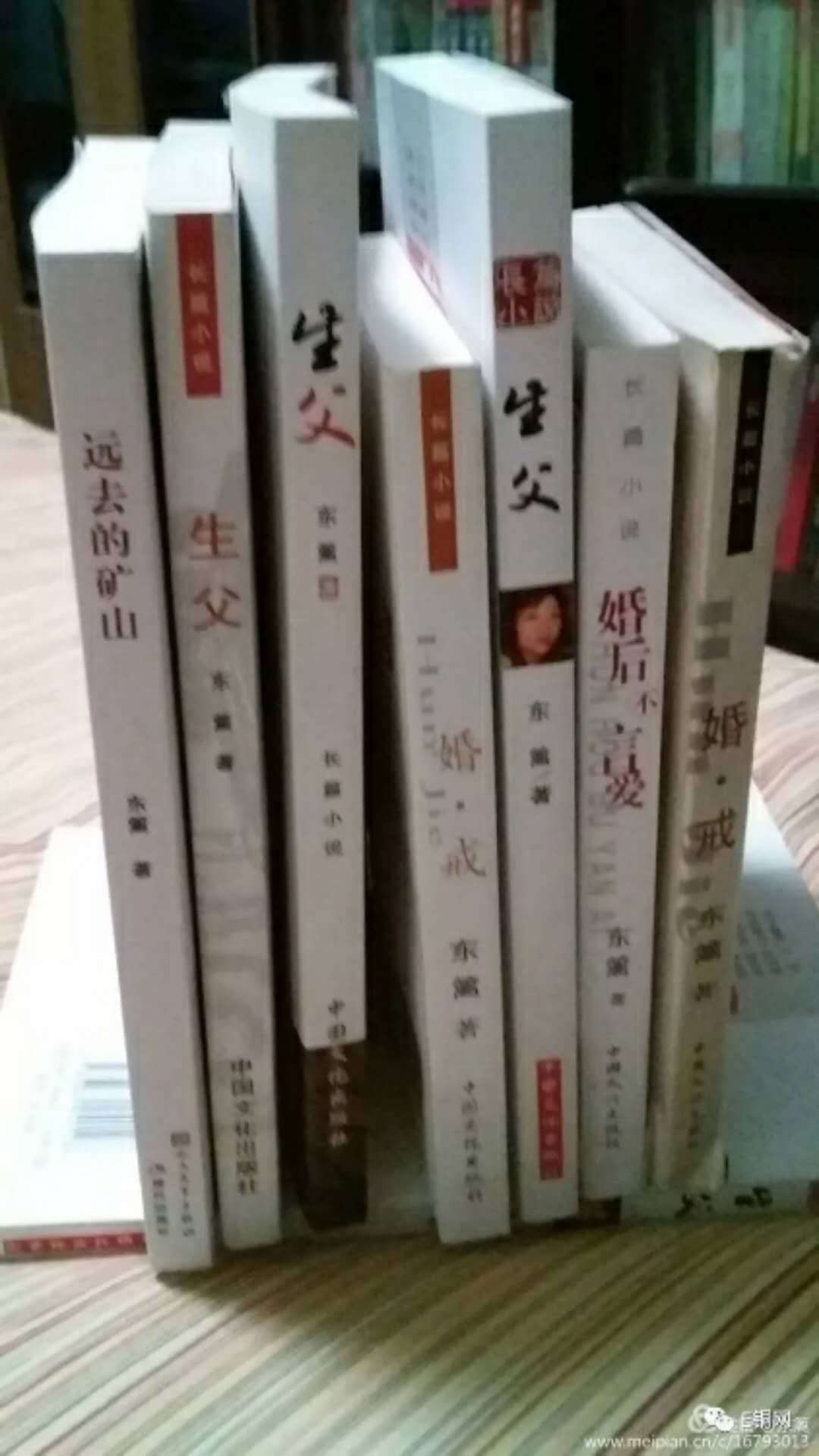

东篱:说到“推硙子”的事,我共出版过五部长篇小说,《婚后不言爱》、《婚戒》、《生父》、《香》、《远去的矿山》,其中的长篇小说《远去的矿山》今年由人民文学出版社出版,不仅受到陈忠实(陈忠实生前在此书出版前撰文点赞)、贾平凹、李国平、冯积歧的肯定和赞赏,还受到很多读者和专家的关注,收到的评论文章有十一篇。这些评论写得中肯,让我受益匪浅。其中有一篇评论可能要改变我写作的走向了,或者说是使回归到我应当写的题材上来。这篇评论的题目叫做《离小说的高峰有多远》,近二万字。我还没有见过有人写小说评论写得这么细致入微的。这篇评论的作者是广西籍著名出版人、作家、编辑沈伟东老师。沈伟东认为:“《远去的矿山》达到的小说创作艺术水平,显示了作者具有攀登当代文学高峰的潜质。作家在跋涉途中,长篇小说创作的艰辛与快乐同在。假以时日经过淬炼,他相信《远去的矿山》修订版能以不同凡响的面貌面世,成为当代文学高原上的映射着人性光辉的高峰”。

沈伟东还说:“这真是很震撼的阅读体验,我直觉这部小说有很高的文学价值,也有潜力,是‘一个人的煤矿生活史’,组成了一组鲜活的人物群像,真切感人,他们的生命情感史让读者心疼。”

他还有一些话简直让我不知所措,似乎有点受宠若惊。他把我的小说和《平凡的世界》相比较,因为《平凡的世界》的原型人物也是以铜川煤矿为背景的。路遥写《平凡的世界》曾在铜川鸭口煤矿下过井,鸭口煤矿在《平凡的世界》里被叫做“大牙湾煤矿”,目前,在鸭口煤矿建立了“路遥纪念馆”。他认为《远去的矿山》比《平凡的世界》更加直接,细致入微地再现了矿区半个世纪的矿工生活,也写出了时代变迁中人物深层次的精神蜕变 。这样的长篇小说有着更高的文学价值。这样的作品应该获得茅盾文学奖。沈伟东老师建议我在现在《远去的矿山》基础上写三卷本。他告诫我要沉潜下来,用二三年的时间,写出五六十万字。这样的长卷式展现铜川半个世纪变迁的小说将使铜川成为中国文学史上煤矿文学地标。这是一个多么宏大的矿区文学世界。

我最近琢磨了一下沈伟东的建议,想到贾平凹的创作始终以商州为“血地”,莫言打造了他的“高密东北乡”,福克纳立足于故乡拉法艾特那个“邮票大小的地方”,写了多少的“喧哗与躁动”,而哥伦比亚的马孔多小镇最终成为马尔克斯的文学地图。我是不是应当还回到我的煤矿上来,那个我从小生活的地方。

李印功:我觉得沈伟东老师的建议很好,他从中国文学地标的角度来分析您的小说,很有意思。这可能会让您从文学史的高度反思自己的创作,这样的文学批评对推动作者“攀登文学高峰”,进行有难度的创作确实有价值。关注您的小说,可能是因为他作为编辑的职业敏感。

东篱:是的。和他交流,他很犀利,在创作方面也谈到我小说中的很多问题,有的还是“硬伤”。我在读他的评论时,感到巨大的压力。小说出版后,我知道有很多读者会像沈伟东这样的“深阅读”,而在这样的“深阅读”下,作者只有不断挑战创作的难度,沉潜下来,拿出在文学史上立得住的作品,才对得起这样的“深阅读”。这是最令人感动的读者和作者的关系 。我没有见过沈伟东,只在网上了解到他是医学博士,获得过中国政府出版奖,他自己也是著名作家。

李印功:好,现在说说您是怎样从“推硙子”转到“推碾子”上来的。

东篱:说到又写小说又写剧本的事,李老师用了一个“推硙子”、“推碾子”的比喻。这个比喻十分形象。其实,那个“硙”字我还不会读,查了字典才知道读作wei,意思是“石磨”,“推硙子”就是推石磨。

个人觉得,一切的写作都源于一种机缘或者称之为灵感。有些灵感和机缘来得莫名其妙,似乎都是神的安排。

2018年的春节,对我来说是极其痛苦的日子,我父亲就是在春节即将来临的大年三十去世的。2018年是他的“三周年”,他在冷清与孤寂中过了三周年,如同他年老和临死前的冷清与孤寂一样。我为此心如刀割。

救我的是三毛,三毛的书。90年代初,我疯狂地迷恋着三毛,她的《撒哈拉的故事》我读了一遍又不遍,至到现在,她的书依然摆放在我的床头。她是独立不羁的人,也是这世上最干净最纯真的女人,我爱她的浪漫,爱她的执着,也爱她的善良和才情。阅世越深,痛苦越多,我似乎也越发地理解了她最后的自杀。因为,我也很多次地想过自杀。

那个春节里,我看的一直是她的书。《万水千山走遍》,我在她的书里徜徉,全神贯注,浓得化不开的惆怅渐渐散去。我一本接着一本地读,《五月花》、《雨季》、《梦里花落知多少》,她最后的文集《逾城记》,还有关于她的生平和评论,我都一一读了,我把手机里圪圪旯旯里关于她的信息一一扫荡,不放过一个细节。

这时,我发现了一个隐藏在三毛身上的动人故事,这个故事不是没有人说过,也曾经轰动一时,但有一点被当时年轻的我忽视掉了,这本来是一个凄美伤感的爱情故事啊。三毛是爱上大陆的这个男人的,但另一个男人给予她的打击,让她欲言又止,无法明说,她在给这个男人寄上第一封也是最后的一封信之后,在病痛和绝望中选择离开人世。

我认真地研读了三毛的绝笔信,结合她的经历和文字,以一个女人的视角和体会发现了三毛最后的爱情。

三毛隐秘地爱着的人,就是贾平凹。

三毛说,大陆的作家贾平凹最与他有感应,她要求贾平凹寄书于她,贾平凹带着病体亲自寄书于她,然后不断地打问三毛有否收到。在1990年的元月4号,收到的却是三毛在台北荣民医院用丝袜上吊自杀的消息。贾平凹悲不能言,提笔写下了《哭三毛》。

泪水未干,三毛的信却又来了,信中说,四月(一九九零年)底在西安下了飞机,站在外面那大广场上发呆,想,贾平凹就住在这个城市里,心里有份巨大的茫然,抽了几支烟,在冷空气中看烟慢慢散去,而后我走了,若有所失的一种举步。

信的结尾写道:用了最宝爱的毛边纸给您写信,此地信纸太白。这种纸台北不好买了,我存放着。我地址在信封上。

您的故乡,成了我的“梦魅”。商州不存在的。三毛敬上。

贾平凹读了三毛的信,深感一位知音的难觅,又深感痛失知音的悲伤,又提笔写了《再哭三毛》。此信与前信一样,感情真挚、饱满,可谓悼文之佳作。

三毛去世之后的第九年也即2000年,平凹与诸友来到鸣沙山祭典三毛,但却找不到了三毛的衣冠冢。贾平凹向天祈求,若三毛衣冠冢就在眼前,就请显灵吧。很快,一个白衣的女子路过,平凹便以女子过处为三毛坟地,燃烟祭典。又有一蜘蛛爬过,平凹便知是三毛显灵,告诉他她知道他来了。

平凹与诸友祭典完毕,又吹起了三毛喜欢的埙乐——天上月亮一面锣,在低沉幽咽的埙乐声中,月亮升起来了,沙漠呈现着奇异的光芒。

贾平凹与三毛都是享誉海内外的大作家,他们之间发生的这一段故事成为文坛一段佳话。他们虽未谋面,但他们之间灵魂的交往及生死的情谊感人至深。

我把这个故事讲给我的九零后的侄女听,侄女说她没有听过这个故事。我于是萌生了把它写下来的念头。想了想,如果只有春节这个时段有时间写,那么最好写成剧本吧。

李印功:在这之前,您对剧本创作有了解吗?

东篱:不了解剧本创作,却喜欢戏剧,戏剧引发了我对剧本创作的兴趣。说起戏剧,我父亲就是一个酷爱戏剧的人。父亲病重期间,坐在床上,围着厚褥子,仍然要看戏,“梨园春”这档节目,是他额外花钱到有限电视台特意订购的。辕门外三声炮如同雷震,天波府里走出来我保国臣。头戴金冠压双鬓,当年的铁甲我又披上了身。帅字旗,飘入云,斗大的"穆"字震乾坤。上写着,浑天侯,穆氏桂英,谁料想我五十三岁又管三军。

父亲对于戏剧唱词的熟稔令人吃惊,唱得也十分逼真。《春秋配》、《宇宙锋》、《三上轿》、《梵王宫》等。还有《红娘》、《断桥》、《花木兰》、《大祭桩》,这些经典曲目,每一出他看了不知多少遍,仍然保持着如痴如醉,就像小孩子喜欢的某个游戏,乐此不疲。

小时候,铜川有个“红星剧院”,每次七一路的“红星剧院”有老家的剧团来演戏,父亲便从老乡手里搞来戏票,带我们全家去看戏。我印象最深的是京剧《沙家浜》,那时候我莫名地喜欢郭建光的一段唱词:朝霞映在阳澄湖上,芦花放稻谷香岸柳成行。全凭着劳动人民一双手,画出了锦绣江南鱼米乡。祖国的好山河寸土不让,岂容日寇逞凶狂!

还有那徐缓的抒情的腔调,也许从那一刻起,戏剧的光焰和魅力就根植在了我的心中。我家有一本戏剧唱词集,父亲翻着看,我也爱翻着看。“西皮原板”、“流水”、“西皮摇板”、“二簧”,这些字眼,至今也没搞懂,但也莫名地喜欢。后来知道《沙家浜》的唱词是汪曾祺写的,怪不得那么动人。

李印功:您是一个认真的作家,在写剧本之前,肯定也会做一些研究工作吧,比如看一些剧本名作。

是这样。我没有写过剧本,当然不能贸然动笔。我找来曹禺的《雷雨》、《日出》,郭沫若的《屈原》,还有沙叶新的《江青》以及台湾剧作家赖声川的《暗恋桃花园》,当然少不了莎士比亚的剧本,认认真真地重温琢磨研究了一番。这些剧本以前都看过,当然这一次再看和以前的看不大一样。以前是像看小说一样,这一次主要看故事和人物怎样以画面和舞台的形式呈现,又是怎样推进的。

有一位电影导演给我推荐了芦苇的《白鹿原》剧本,说芦苇版的《白鹿原》是最好的,看他怎样把小说改编成电影的,您要琢磨一下,用心体会。我虽不是改编,但也是在写一个故事,我需要的不只是剧本的格式,那个只是形式而已,很容易掌握,我需要体会和把握的是故事在不同形式下的呈现方式,眼前就是要明了镜头下的故事和人物如何表现。弄清了电影剧本、话剧剧本的同异和各自的创作原则,我打算把“平凹与三毛”的故事先弄成一个话剧剧本,并进而改编成电影剧本。

很幸运我在网上不仅找到芦苇的电影剧本,还找到了一本《白鹿原——芦苇剧本创作笔记》。这本创作笔记实在是太有用了。它的版面布局是三分之二是剧本,留下三分之一地方是芦苇的解释词,解释为什么这段要这样写,表达什么,目的何在?比如:哼秦腔是鹿子霖的贯穿动作,他是戏迷。鹿子霖已经打田小娥的主意了。这场戏的指向,鹿子霖步步为营,设下陷阱。还有,护犊之情在这句对白里尽显出来。还有,下棋的戏是剧本加的,小说里没有。精彩的是,田福贤这轮下棋把鹿兆鹏下败了。他们的内心冲突有外在行动呼应,这就是电影化,一边下棋,一边交锋,更有可看性,非常生动形象。

这个“创作笔记”太好了。比我看得那些剧本写作方法之类的空头道理有趣生动得多,也实用得多,令我颇受启发。

这个笔记有点像是金圣叹对《水浒传》的批点,张竹坡对《金瓶梅》的批注,发微探幽,烛照人物。

李印功:我很佩服您抓题材的能力。就拿剧本《平凹与三毛》来说,我看了剧名,就眼前一亮,再看了剧本,不由得给您伸出大拇指,您把在世界文坛上有影响的两个著名作家之间发生的感人故事呈现在剧本里,其文学价值和社会价值太高了!这需要有多大的文学胆量和社会智慧呀?您是怎样做到的?

东篱:李老师,您又在夸我了。实际上,选择写这个剧本,首先是三毛打动了我,我前面说过,如今还有谁像她那么纯洁干净,那么率直甚至是天真。潮湿和污浊和环境侵害着多少人的心。像她那样特立独行对爱情一往情深的人上哪里找去。她和荷西之间在沙漠里的故事多么令人神往。我是八十年代就为她的故事痴迷,没想到这么一把年纪了,还是爱着她,而且又多了对她的几许理解。她后来爱上王洛宾,从台湾跨洋过海到新疆,我看到她在乌鲁木齐街头上走着的背影,几乎要流下眼泪。有人说,她不可能爱上贾平凹,我想以三毛的性格她是完全应当爱上的。十八岁的时候,一个男孩对她说,我要娶您,她记住了,后来就跟这个比自己小八岁的男孩到了沙漠里,再后来,就因为听了王洛宾的一首歌曲,我愿做一只小羊,跟在您身旁,我愿您每天拿着细细的皮鞭,轻轻抽打在我的身上,她就又跑到了新疆。

三毛自评:“我的这一生,丰富、鲜明、坎坷、也幸福,我很满意。过去,我愿意同样的生命再次重演。现在,我不要了。我有信心,来生的另一种生命也不会差到哪里去。”再后来,他读了贾平凹的《商州》,就想要到商州来。这种简单如孩童一样的生命状态是多么可贵。圣经上说:“你们若不回转,变成小孩子的样子,断不得进天国。”神就是要我们如小孩一样纯净,因为神知道人随着履历的加深,受世界污染的程度越大。三毛在身体出现病痛,不能呈现喜悦奔腾之态之时,又毅然决然地结束了自己48岁的生命。又多么让人怜惜。

而贾平凹老师也是我崇拜的偶像,这个就更不用说了。当年,我读了他的“一哭三毛”、“再哭三毛”非常地感动。他的哭信写得就像母亲埋怨走失的孩子一样,絮絮叨叨,却包含最深挚的感情。

所以,您说写这个题材需要有文学胆量和社会智慧,我认同您的说法,但我觉得我的胆量和智慧还很不够。不管写小说还是写剧本,我从不刻意地寻找题材,很多时候,我是觉得是题材找到了我,逼着我去讲述,去写。我的每一个题材都和我的生命有关联,和我情感有关联。我其实是一个很笨的作家。当我的灵魂不被撞击的时候,我在写作面前会有一种无力感。我缺乏编造和虚构的能力。我只能写我知道的,和我心里的东西。那种隔着一层的东西我写不来,一个字也写不出来。

《平凹与三毛》这个剧本,可能是我生命中的意外,我从来没想到过我会写剧本,它是一种偶然的命运的恩赐。过年时,我偏偏就看了她的书,在她的书里度过难熬的春节。

李印功:我和读者们都很想知道您在《平凹与三毛》这部剧本里究竟写了什么?

东篱:《平凹与三毛》这部剧本我主要写了这样的大致轮廓和一些场景。一开始在敦煌鸣沙山,茫茫沙海,已不见三毛衣冠冢。这是在三毛去世九年以后,即2000年。 贾平凹站在了无痕迹的沙漠之中寻找三毛的衣冠冢。

接下来,镜头转到西安,三毛站在古城墙下遥思,想到这个城市住着一位和他心灵感应的作家贾平凹,古城墙上传来幽怨的埙乐声,那正是贾平凹吹奏的。三毛欲登墙却又止。

三毛在杭州演讲,在西湖边,三毛向陕西电视台的记者孙聪转达希望贾平凹寄书给他的愿望,请孙聪朗读贾平凹的《天狗》。三毛说,我好喜欢那个故事,那是一个女人和两个男人的故事。我很想让平凹带我去见见那个女人,州河边的女人。三毛说,每次看完都要流泪,眼睛都要看瞎了。

而在医院里的贾平凹正悲观着人世的凄凉,他默默地注视着院中的一片玫瑰花,和花坛上的一群黑色的蚂蚁。贾平凹说,啊,美丽而善良的玫瑰不怕传染,依旧花红如血,勇敢的蚂蚁不怕传染,依旧在为我们表演负重的远距离运动。他又抬头望那依旧洁亮的月亮,说,月亮啊,你随我到了栅栏里,你不嫌弃我。

贾平凹带着病体给三毛寄书。朋友们在一起讨论三毛与贾平凹灵魂相通之处。三毛和贾平凹都喜欢《红楼梦》,他们俩人就象是大观园里的贾宝玉和林黛玉。

简而言之,这个剧本主要是写八十年代末和九十年代初的贾平凹,那时候,他遭遇打击,身体也有病,和三毛一样敏感、多愁。后来,大雨之夜,贾平凹向天祈祷,护佑三毛骨灰到达鸣沙山。最终,三毛和平凹相会在沙漠里。

李印功:您写的顺利吗?

东篱:第一场写的很是吃力,写了又抹,抹了又写,一直弄到凌晨四点,第二天头昏脑胀,只好蒙头大睡以补觉,但由此生物钟被打乱了,每一场戏都只能于晚上去写,黎明前收工。我要求自己一天写一场,初七上班前必须写完。

剧本写好了,我发给著名作家孙见喜老师,孙老师提了很多建议,孙老师主要是针对贾平凹这一面的形象如何塑造,因为孙见喜是贾平凹研究专家,《贾平凹传》就是他写的。孙老师又帮我联系到一位著名剧作家给我指导。去年四月份,我去请贾平凹老师给我的小说《远去的矿山》题写书名时,把这个剧本也拿给了贾平凹老师。

我就是这样从“推硙子”转到“推碾子”的。有点像是偶然,却也不是偶然。

李印功:人们说“会推硙子就会推碾子”,是因为生活中的碾子和硙子,推法没有多大区别,但写小说这“硙子”和当编剧这“碾子”毕竟不同于生活中的硙子、碾子。它们是不同门类的艺术品种。您由写小说转向当编剧,遇到的最大困难和挑战是什么?而且又是电影剧本又是话剧剧本的。

东篱:我觉得艺术本质上是相通的。不同艺术门类之间表现形式不同但有一个共同点,都是情感的表达。例如音乐、绘画、文学、电影等艺术形式中,哪些作品在一种文艺题材上表达的内容、主题或灵魂,我们在另一个文艺题材上可以看到有着相同或相通的表达。

比如,卡夫卡的小说《城堡》的开头:K到达时,已经入夜了。村子被厚厚的积雪覆盖着。城堡所在的山岗连影子也不见,浓雾和黑暗包围着它,也没有丝毫光亮让人能约略猜出那巨大城堡的方位。K久久伫立在从大路通往村子的木桥上,举目凝视着眼前似乎空荡荡的一片夜色。

这种荒谬、无助、对于未来宿命般的不祥预感,我们在希腊画家契里柯的代表作《一条街上的神秘与忧郁》面前同样能够感知到。

再举熟悉的例子,比如郭沫若,金石学家,又是散文家,诗人,可他的戏剧也是写得不错的,《屈原》这个戏,八十年代多么轰动,“后皇嘉树,橘徕服兮。受命不迁,生南国兮。”这曲子我现在还会唱呢。汪曾祺写小说、写散文,那小说写的,散文写的,多好,在这个对话过程中,我悄悄考证了一下汪曾祺到底有没有给《沙家浜》写过戏词,我百度了一下,偶然发现1954年,汪曾祺还创作出了京剧剧本《范进中举》。还有鲁迅也写过剧本,如《起死》、《过客》,三毛也写过电影剧本《滚滚红尘》,是她的最后一部作品。还有我们耳熟能详的老舍,小说是杰作,剧作同样是杰作。

当然,从小说家到做编剧也是有一段路要走的。就是要从小说思维转换到编剧思维。这里面当然也是有学问的,所以后来我参加了陕西省戏剧家协会组织的戏剧理论培训。著名编剧马也老师,《徐九经升官记》的作者、著名编剧习志淦老师都给我们上了课。总的来说,不管是写什么,都需要一个作家的情怀和素养,还有立场,这是一个底子。具备了这个底子,才能顺利实现不同艺术形式之间的成功转换。

李印功:仍然提一个抓题材的问题。我觉得您是一个很有社会责任感和怜悯心的作家。您的几部长篇小说之所以能受到陈忠实、贾平凹、李国平、冯积岐、沈伟东等名家大咖的称赞是有原因的。我看了您另外的两个剧本《月亮坡》、《夜光杯》,同样受到震撼。《月亮坡》表面看是写农村扶贫的,其实关注的是农民和土地的关系问题,农民由贫到富,是一个艰苦的系统工程,如果把扶贫看成了单纯的扶贫,就降低了这个剧本的社会价值。《夜光杯》则把人性的善与恶放在极端环境(典型环境)下来展示,善因何而生,恶因何而衍,通过感化,让人们弃恶从善。不知我的理解对不对?

东篱:您的理解当然是对的了。您的长篇小说《胭脂岭》我是读过的。写得非常宏阔大气。您把改革开放早期农村的社会状态描摹得很是真实,令人震撼,是一部很有价值的小说。加上您有农村的生活背景,所以您对我这两个以农村为题材的剧本理解还是很到位的。不过我们今天重点谈《平凹与三毛》的创作,另外两个剧本的内容在这里就不详细介绍了。

李印功:我也有过当编剧的经历,那是给陕西电视台的《百家碎戏》《都市碎戏》写过90多部剧本,拍摄播出了八十多部,那是小打小闹,和您写的剧本没有可比性,更不能相提并论,但其中的辛苦我是知道的。您写的剧本是大制作,大投资,没有钱,剧本就不会变成舞台形象,变不成影视剧。您对《平凹与三毛》这个剧本的命运有什么想法?也就是说,您希望影视公司、演出团体和您采取怎样的合作模式?

东篱:我是个下蛋的鸡,我只管下蛋,蛋的命运我管不了,后面的事情我真的不知道了,也掌控不了。小说有小说的命运,剧本也自然有剧本的命运,我写作从来没有为着一个目的写作。我当然希望能把他们搬上银幕或者是舞台,在更大更广泛的视野里得以传播,但这个不由我。目前,我正在把《平凹与三毛》往电影剧本改编,我希望这个动人故事不仅能在舞台上呈现,也能在银幕上呈现。

东篱(左)被选入陕西省文学艺术创作人才百人计划。陕西省作协原副主席、著名作家冯积岐(中)和李印功(右),在陕西省图书馆的文学作品推荐会上,点评东篱的长篇小说《远去的矿山》。

东篱(左)和李印功合影

东篱的作品

东篱的作品