马金莲(右二)和西海固农民女作家在一起谈论文学。

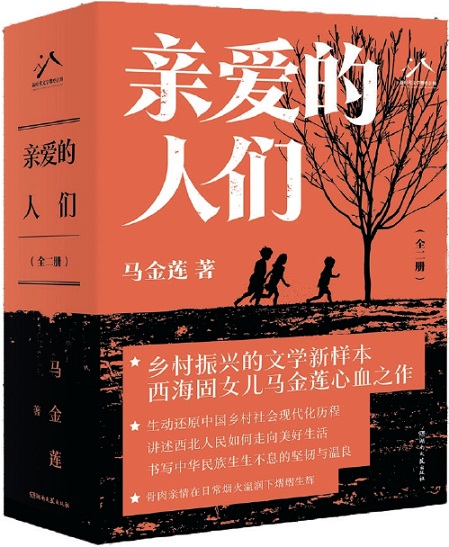

马金莲,回族,宁夏人,中国作协全委会委员,兼任中国少数民族作家学会副主席、宁夏回族自治区作家协会副主席,现为固原市文联副主席。坚持文学创作24年,在各级刊物发表作品600多万字,出版小说集《长河》《1987的浆水和酸菜》《我的母亲喜进花》《爱情蓬勃如春》等16部,长篇小说《马兰花开》《孤独树》《亲爱的人们》等5部。获得过鲁迅文学奖、全国少数民族文学创作骏马奖、“五个一工程”奖、首届茅盾文学新人奖、郁达夫小说奖、华语青年作家奖、高晓声文学奖等奖项。

把心许给最漫长的岁月,

不要求太多回报,

不期待多少热闹,

就那么坚韧地活着,读着,写着。

不止一次被这样询问:能说说你的写作方法吗?或者,如此表达好奇:你有什么写作秘诀,或者经验可以分享?每每此时,除了傻笑,我有些迟疑,极力在脑海中搜寻答案,是啊,有什么方法、秘诀或者经验呢?人家郑重其事地问,肯定在期待一个明确的答复。抱歉的是,吭哧半天,我发现我没有拿得出手的好答案,只能红着脸说:“多读,多写,时间长了,你就明白了。”

两多,一长。前者指向行动,后者则是努力和付出的累积。如果硬要拿出什么答案,这就是我的答案。这看似笨拙的方法,其实是我从心窝子里掏出来的,真正的肺腑之言。二十四年前,十八岁的我,刚从山沟沟里出来,对文学没有什么概念,纯粹是为了解闷,懵懵懂懂拿起笔在纸上写下了一篇短文章,投进了我就读学校的文学社的征文信箱。那时候我根本不能想到,我其实已经推开了一扇门,这门里的道路将通往一个叫做文学的远方,这远方会吸引我用几十年甚至一生去追逐。

一

我不止一次回望过自己在文学之初的时光。那时我在一所叫做固原民族师范的学校读书。中等师范学校,专门为本土培养小学教师,我们学的是小学教育专业,每天的课程就是为怎么当一名小学老师而做准备。除了文化课,还有小三门,具体指的是体育、音乐和美术。氛围比普通中学宽松,没有升学压力,文化课要求不太严,考试不挂科就行。这种环境太适合阅读和写作了,于是我几乎把所有的业余时间都给了看书和写东西,有时在课堂上也会偷着看书。

文学社的征文活动很快有了结果,我得了一等奖,被通知去参加颁奖活动。这算是我第一次参加正式的文学活动,认识了一些文友,最重要的是认识了文学社的指导老师。他叫马正虎,他夸了一些同学,其中就有我。还见到了几位从校外请来的本土的作家,有《六盘山》的编辑。这也是我第一次见到刊物编辑。

这之后我隐约有了一个努力的方向,那就是文学。我喜欢阅读,一看书就沉迷,很早的时候就这样了。是上小学三年级时候吧,父亲给我订阅了《少年儿童画报》,新书拿回家,我饭都不吃就看起来。真的是囫囵吞枣啊,不断地碰到不认识的字儿挡道,我就磕磕绊绊地跳过去,捡认识的看,将字和字串联起来,拼凑出字里行间的意思,再结合画面,连蒙带猜地弄清楚画面里在讲述什么。

有一天我刚拿到新一期画报,二姑姑来了,我就问她这个字咋读?二姑姑当年念到小学四年级辍的学,她瞅了瞅,说她也认不得。“你查字典呀,字典里都有。”二姑姑显得饶有兴致。父亲刚好给我买了字典。在二姑姑的指导下,我查到了这个生字,它读“邱”,合起来是“邱少云”三个字。我尝到了查字典的甜头,从此只要碰到不会的字词,只要我愿意去查,几乎都能由这本《新华字典》解决。这时候使用字典功利性比较强,每次查哪个字,直奔主题就是。

二

后来我师范学校毕业,在家待业,人生从来没有那么困顿过,看不到前路希望,心头压力巨大,手头也没有书可读,写作也一时间不能帮我走出困境。苦闷之中每天看叔叔带回家的一些大学汉语言文学课本,同时翻看《新华字典》,不知道此时的字典还是不是我小学时候用过的那一本,反正手边的一本字典被我从头翻到尾,又从尾翻到头,一个字一个字看,一页一页瞧,心里有着说不出的惆怅。父母供我念书十多年,现在我毕业了,却因为是中专毕业生而没有工作可做。出远门去打工嘛,我没有那个勇气,父母也不会放心,只有苦等,希望就业的政策有变化,期待人生有峰回路转。如今想来,那真是走投无路的时段,字典被我翻得越来越毛越来越厚,如果它也有痛感,它肯定也疼痛难忍,只是它的呼喊我听不到罢了。

作为乡村出身的孩子,我很小就知道走出大山、和村庄里这些辛劳的妇女们活得不一样的唯一道路就是好好读书,所以我的学习一直都名列前茅。但是受家庭经济条件所限,我无法去上大学,没有更多选择的余地,只能在中专毕业后重回村庄,这时候自然就得承受更多的压力。幸好对于作家来说,没有白吃的苦,后来我把这种亲身经历过的感受写进了小说。长篇《亲爱的人们》里的祖祖和舍娃都曾面临过这类困境,因为有过亲身感受,所以当我写到这姐弟俩走到人生十字路口的时候,我极力克制着自己——不能代入太深,情感需要克制,作为写作二十四年的作者,我知道情感在行文当中收与放的分寸。我一直笃定文学有着温暖人心给人希望的功效,所以我的文字总保留有温度。但是,情感不能泛滥,艺术化的分寸一定要卡好,所以我在一次次看着祖祖和舍娃分别陷入他们人生困境的关头,我就手足无措。我茫然地看着,好像他们就站在我面前,眼巴巴地看着我,欲向我询问,命运的出路在哪儿?

我发自内心地疼爱他们。尤其舍娃,我从来没有像疼他这样,疼过一个小说里的虚构人物。以前写《孤独树》,小主人公哲布也曾让我犹豫徘徊,揪心揪肺,寝食难安。留守个体的命运,在时代车轮的缝隙间颠簸,作为写作者,我曾为文本如何结尾而重写三次。舍娃,这个“80后”乡村男孩,他其实就是长大了的哲布,就是在勇敢面对成人命运的哲布。我将内心双重的疼惜投注在他身上,他变得沉甸甸的,我只能负重前行,带着他和他一起去探寻这一代乡村人的出路。

我要再次感谢自己二十四年的写作历程,这漫长的坚持过程,考验了我,磨砺了我,也让我在写作上积累了写作的实际经验,明白了文学的一些基本常识。就在我将自己和文中的祖祖、舍娃融为一体的时候,我机智地做了剥离,拉开距离,以冷静的审视的目光,去打量,去思考。就像手术大夫在做一台心脏手术,腾挪之间,来与去,进和出,取和舍,伴随着情感的撕扯,需要大胆地下刀。最终我把自己带进去了,也写出来了,当越过一个又一个场景之后,当完成他们的人生成长之后,我知道我把握住了分寸,在现实和艺术之间,分得清,也守得住。这时候我明确看到了我的成长,是的,这里我指的就是我自己在文学上的又一次摸索成长。

三

不管哪一种成长,都伴随着艰难。这种艰难我在师范学校开始写作的时候根本没想到,那时候满心里只有喜欢,只有爱,看到文学作品天然地爱看,一看就一头扎到里头,再也不愿意出来。画报阅读带来的乐趣,在小学三年级的时候就不能满足我了,我开始看小人书,看各种民间故事,看《民间文学》《故事会》《今古传奇》这些书。感谢父亲也是一个喜欢阅读的人,也感谢他在乡文化站工作,让我在当时那么偏远封闭的山沟沟里,在周围全是目不识丁的乡亲们当中,还有机会接触到这些读物。四年级的寒假,我开始啃《西游记》。那是我人生中啃的头一本大部头,不知道上册哪儿去了,我只碰到了下册,很老的一个版本,纸张泛黄,字体比较繁复。我捧起来,又放下,放下,又捧起来,因为字儿不好认,比我熟悉的字要难。但那段时间确实没啥可看,如此犹豫再三,最后还是逼着自己往下看。我就是好奇,这老砖头块儿一样的旧书里头,究竟写了些啥?功夫不负有心人,我看进去了。金角大王和银角大王在跟孙悟空斗法,举着宝葫芦,喊一声,孙悟空敢答应就被吸进去……一个新奇的世界在乡村孩子的面前打开了,那时候我们村还不通电,我不知道《西游记》还有影视剧。我只知道,文字承载的世界是辽阔无垠的,是五彩缤纷的,是乐趣无限的。

少年不识愁滋味,那时候的阅读确实就图个有趣。在师范里开始写作之初,我也停留在兴趣的层面,看有意思的书,写有意思的文字。但这样肤浅的认知很快就碰壁了,随着参加文学社的活动增多,听文学社老师的讲解增多,文学练笔的时日增多,我很快发现不是这么回事。写作,并不那么容易,文学,不仅仅是图个乐趣,还有更多更高的要求在里头。那时候“西海固文学”已经兴起,西海固作家中的石舒清正处于写作旺盛期,马正虎老师尤其喜欢石舒清,经常拿石舒清的作品给我们解析。石舒清的作品确实有一种魔力,一看就让我欲罢不能,只要有刊物发表了他的作品,我就去寻找,从阅览室找到过刊阅览室,只要看到石舒清的小说就好像中了奖,一个字一个字读,读完一遍回头再读一遍。在原发刊物上读了,又在选刊上读,读到痴迷处,动手抄写一些打动我的片段。

读完石舒清,读郭文斌,读陈继明,读了一容,读张贤亮,读张承志,读更多的大作家的好作品。马老师推荐哪些人,我就赶紧读哪些人,学校找不到其作品的时候,周末去书店找,找到了买不起,就站在书架前读。那是如饥似渴阅读的四年,记得毕业前夕最后一次参加文学社的活动,我说要是条件允许,要是不收学费却可以多留一年,我愿意再上一年学,不,两年,三年,都可以。当时我最舍不得的是师范学校的书籍,还有宽松的阅读环境,和良好的文学氛围。

走出校门,便一步踏入社会。阅读和写作都面临着考验,没有时间,没有条件,坚守成为一件艰难的事。我不知道自己哪里来的韧劲,一面被生活的脚步牵引,为生活各种奔走,一面默默坚持着读和写。从什字乡中学,到马莲乡马其沟小学再到兴隆镇政府,从娘家到婆家,从大姑娘到小媳妇再到孩子妈,从雇佣老师到正式老师再到公务员,这里头经历的酸甜苦辣,如今很多时候我都不想回头去看。毕竟,生活都是那么过着,我的生活并没有什么特别之处。唯一可以拿出来说一说的,似乎只有文学。对,文学和我陪伴到了今天。它看不见的手,被我的手抓着,舍不得放开,再难再苦,我都攥得那么紧。从校园刊物发表开始,到逐渐往外走,登上正式发行的中学生刊物,再到固原市公开发行的文学刊物《六盘山》,然后到《回族文学》《黄河文学》《朔方》,再到《小说月报》和《小说选刊》,到《作品与争鸣》《中篇小说选刊》《长篇小说选刊》《新华文摘》,到结集出版和获奖,再到今年出版的长篇小说《亲爱的人们》。

这条路不好走。然而,在艰难困苦之下的坚持,似乎更成为了一种必要。把心许给最漫长的岁月,不要求太多回报,不期待多少热闹,就那么坚韧地活着,读着,写着。从最初的手写,到逐渐学习打字偶尔在电脑上写,到现在把八十万字的《亲爱的人们》全部敲在电脑里,这一过程中有着别人无法体验的快乐,这就是写作的乐趣。苦当然有,但快乐是与之并存的。有时候这种特殊的抒发和寄托,获取的快乐,大过了为此付出的辛劳和煎熬的心血,这大概就是作家之所以愿意从事写作的原因。

四

为什么要写《亲爱的人们》这么一部长篇小说呢?作品出来后,媒体朋友最喜欢这么追问。是啊,为什么呢?本来我一直写中短篇小说,偶尔插队写部长篇,比如《马兰花开》《孤独树》《数星星的孩子》和《小穆萨的飞翔》,这四部长篇都不长,最长的《马兰花开》四十万字。四十万字,在传统文学中已经算得上大篇幅了,可《亲爱的人们》是前者的两倍,为什么要写这么长呢?之所以这么长,是因为我有很多东西要诉说,要表达,要抒发出来。

构思之初,我跑了不少村庄去采访。那时候还没有确切知道究竟要写个什么样的作品,只是有一种冲动,要写。写乡土这四十年来的巨大变化,写我熟悉和接触过的乡亲们,写西海固各个方面的变迁,写我心头激烈冲撞的情感,挽留正在大踏步远去的当下,纪念乡土文明的变迁和流逝,告诉外界一个乡村孩子的心愿和梦想,描摹那些鲜活的面容,刻画那些深刻的心灵……

羊圈门是一个虚构出来的村庄。它可以是我一直书写的故乡扇子湾,也可以是西海固乃至西部大地上的任何一个村庄,更可以是读者心灵世界里想象的故土。其实它有母本,就是我的扇子湾。尽管我极力克服扇子湾情结,那么清醒地构思着一个和扇子湾无关的村庄,但在我的思维画面当中,总禁不住将虚构的羊圈门和现实里的扇子湾重叠到一起,我用扇子湾的思维,创造着一个叫羊圈门的村庄和村庄里的人,以及村庄生活里的生老病死和伦理秩序。由此可见一个作家的局限性,或者说,我的局限性。

当《亲爱的人们》完稿很长一段时间后,我脑子里每天还是会想到它,手里做着别的活儿,忽然就冒出一个词语,一个句子,一个段落,或者马一山说过的话,女人和她丈夫斗嘴的情景,祖祖独自坐在高考的考场上一边奋笔疾书答卷一边想把上学机会让给姐姐因而远走他乡的舍娃的情景,碎女巧舌如簧跟她父母顶嘴的样子,舍娃作为农村大龄青年迟迟找不到人生出路的彷徨无助的画面,羊圈门人踩着一百零八个台窝到水沟里担水的样子,羊圈门人在热火朝天地修路,羊圈门通电了,小兔兔对着水沟稚嫩地高喊外爷爷挖台窝,摆兰香幽幽地望着舍娃,说“舍娃哥,你真的要娶我啊”,扶贫驻村队组长老乔望着夕阳下满天红霞,忽然大喊“我想到了,想到了”……太熟悉了,这些情节,我就是在睡梦里也能如数家珍地列举出来。因为它们不仅仅是我构思出来、写出来的,还无数次地琢磨过、打磨过、修改过,就连走路、吃饭、睡觉的时候,也在回味,这个词语用的对不对?这里细节安排合适不合适?这句话由这个人物说出来妥当不妥当?确实有魔怔了的迹象。好在终于完成了,交出去了,也就终于能够做个告别,放下来了。长吁一口气以后,感觉心里空空的,并没有告一段落后的轻松,反而有些失落。这心态让人觉得不可思议,你在留恋?不舍?还是为别的什么而如此莫名其妙?我质问自己。同时正式审视自己的内心,我发现确实有许多未尽事宜需要做个整理。

首先我需要告别。跟书中每一个人物做告别。几年前我跟“80后”作家蔡东在QQ上交谈,问最近她忙啥呢,她说在心里养小说。第一次听到这话,我有点乐,大笑,问她,小说也要养啊?又不是小孩,还需要怀胎十月地养?她说就是养啊,养到一定程度才能写出来。后来我回味这话,发现很有道理,一部作品从构思到写出来面世,确实就像养小孩一样,受孕、怀胎、生产、哺育,哪一环节都重要。《亲爱的人们》中的人物,还真就像我一个一个怀胎十月生出来的,从无到有,从面目模糊到有血有肉性格鲜明,每个人物身上都倾注着我的心血。现在他们出世了,长大了,应该去迎接自己的命运,我应该与它们告别,脑子里再不用早晚都装着他们。

其次是关于作品的名字。最初这个长篇叫《骨肉》,我的构思主要围绕马一山夫妇和三个子女进行,我想书写一个很普通的家庭,这个家庭的成员都是普通人,普通到你伸手一抓就能抓一大把的程度。通过普通人和普通人的平凡生活,来承载我要讲述的故事,我要抒发的情感,我要寄予的心愿,我要肯定的东西,我要坚守的方向。我知道作为一部长篇小说,这其实是有风险的,但我想试试。当作品一天天写出来的时候,编辑杨晓澜告诉我,《骨肉》已经不适用了,我自己也认识到了问题,《骨肉》确实有点小了,这八十万字里头讲述的故事已经突破了骨肉亲情的承载量,于是我想到了“亲爱的人们”这样五个字。别看只是起个书名这么简单的事,杨晓澜编辑和他的同事们没少费脑筋,一而再再而三地反复寻找更合适的名字,最后还是觉得“亲爱的人们”更准确,于是就定了下来。

我拿着样书认认真真看,努力让自己忘记这本书的作者是自己,就把它当作任意一本图书来读,带着挑刺儿的心态,一周时间读完了。读完,掩卷,抬头看天,低头沉思,我似乎听见时间的脚步在耳边呼啦啦跑过。十年,从萌发写作心思到素材采访收集,到构想书写,到反复修改,到发表出版,我用了整整十年。

如果现在还有人问我,你有什么经验或心得可以分享?那么我想说的是,我只是以下笨苦的办法,守着一块地耕耘,我的汗水结出了这么一枚果子,它也许不甜,是苦涩的,是硌牙的,那么请您咬一口,品尝过了,然后我们再探讨人生,好吗?

责任编辑:王顺利-《新西部》杂志 · 新西部网